本記事では、高松城の二の丸・本丸・東の丸について詳しくご紹介します!

前回までの記事はこちら。

香川県高松市、瀬戸内海を望む高松城。二基の三重櫓や巨大な天守台を有する国内有数の海城を詳しくご紹介します!高松城はこんなところ高松城は天正期に生駒正親によって築城され、江戸時代には高松藩の藩庁と[…]

本記事では高松城の艮櫓(うしとらやぐら)と桜御門、桜の馬場、三の丸について詳しくご紹介します!基本情報や見どころをまとめた前回の記事はこちら。[sitecard subtitle=前回の記事 url=takama[…]

本記事では、高松城の月見櫓と水手御門、北の丸について詳しくご紹介します!前回までの記事はこちら。[sitecard subtitle=前回の記事① url=takamatsu-castle target=][s[…]

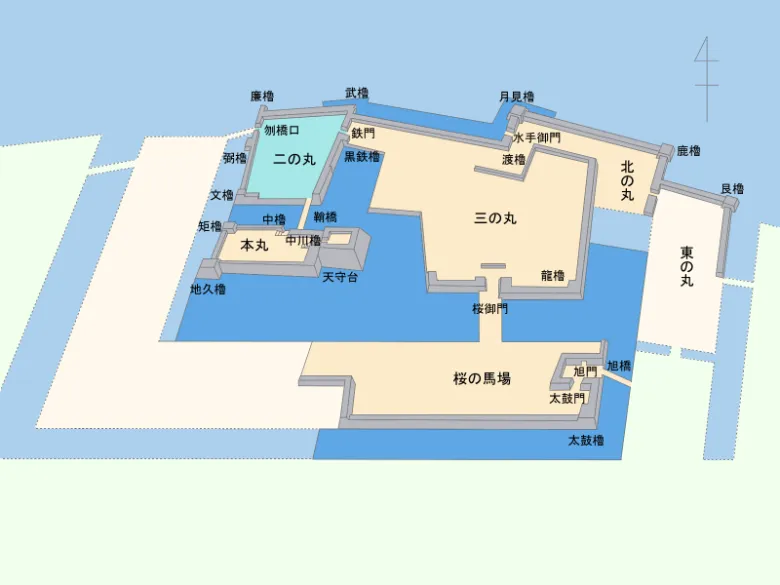

二の丸

二の丸は御殿と五基の隅櫓が存在する重要な曲輪でしたが、旧披雲閣が三の丸に建造されたため二の丸の御殿は取り壊されました。

鉄門

二の丸東虎口は外桝形になっていたと考えられ、石垣の間には鉄門が設けられていました。鉄門は左右の石垣上に立つ黒鉄櫓(左側・平櫓)と武櫓(右側・二重櫓)とを結ぶ櫓門であり、その名が示す通り門扉には鉄板が取り付けられていました。

また、右側の石垣上には小規模な床下収納状の施設が確認されています。寛文二(1662)年の落雷によって簾櫓が炎上し、鉄門付近まで延焼しました。この後に石垣の積み直しが実施され、同時に床下収納が設けられたと推察されています。

(現地案内板と『鉄門石垣調査・保存整備工事報告書』より)

虎口付近の石垣には矢穴や鏡石が見られます。

水堀は水路を介して海とつながっており、鉄門の手前には潮の干潮による水位調整のための水門が設けられています。

水門付近から本丸や天守台を収める構図は高松城の定番ショットの一つではないでしょうか。

二の丸は芝が敷かれた広場となっています。

刎橋口

玉藻公園の西入口はかつて刎橋口と呼ばれ、小さい門が設けられていたようです。

虎口の両脇は弼櫓という平櫓と廉櫓という二重櫓で固められ、寄せ手に対して横矢が掛かるように二の丸から外側へ張り出す形で櫓台が設けられています。

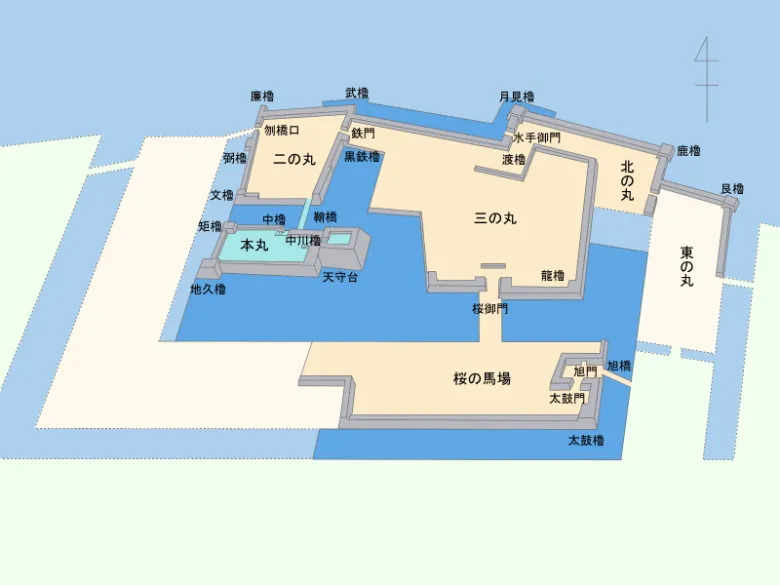

本丸

本丸は四方を堀で囲まれた独立した曲輪であり、二の丸とは鞘橋で接続されています。

鞘橋と本丸

今では屋根がついている鞘橋ですが、かつては「らんかん橋」と呼ばれる屋根がない橋でした。寄せ手を攻撃するときに屋根は障害となりますが、泰平の世になるにつれてこうした防御面の懸念は不要となり、屋根をつけることで橋の老朽化を防いだと考えられます。

(現地案内板より)

本丸虎口は食い違い状になっており、本丸への容易な侵入を許しません。

本丸虎口は中櫓という櫓門が立ち、本丸を守る最後の砦として機能しました。

本丸には中川櫓(北西隅)・矩櫓(北西隅)・地久櫓(南西隅)という三基の櫓が存在し、各櫓間は多聞櫓を通って移動することができました。

櫓台の大きさから、地久櫓は特に規模が大きな櫓であったことが伺えます。

地久櫓台からは穴倉が発見されていますが、穴倉への出入口は確認されていません。一般的に櫓の穴蔵へは石垣の側面に出入口を設けて直接出入りしますが、地久櫓の穴倉へは櫓の一階から出入りしていたと考えられています。

天守台

天守台は、天端幅(上辺)東西22.3m×南北21.7m・高さ(水中の根石から)14.4mであり、深さ2.7mの地下一階に出入口が設けられています。

調査の結果崩落の恐れがあることが判明し、平成十七年から7年の歳月をかけて石垣の解体修理が実施されました。

床面には58個の礎石が「田」の形で配されており、このうち中央の礎石には動かされた形跡がありました。くわえて、礎石の空白部分の4箇所で柱穴が検出され(現在は埋め戻されています)、高松城の天守閣は掘立柱と礎石を併用した珍しい構造であったことが判明しました。

天守閣は三重五階(地下一階)、高さ26.6mと四国最大規模を誇り、上層(最上階)が下層(三階)より張り出した南蛮造である点や天守台からせり出すような形で設計されている点がユニークです。

老朽化のため明治十七(1884)年に取り壊されましたが、高松市は発掘調査を行い、文献や絵図、古写真等を収集するなど天守閣の復元に向けて動いています。ただし、内部の意匠(特に階段の位置)に関する復元根拠に乏しく、復元計画は難航しています。

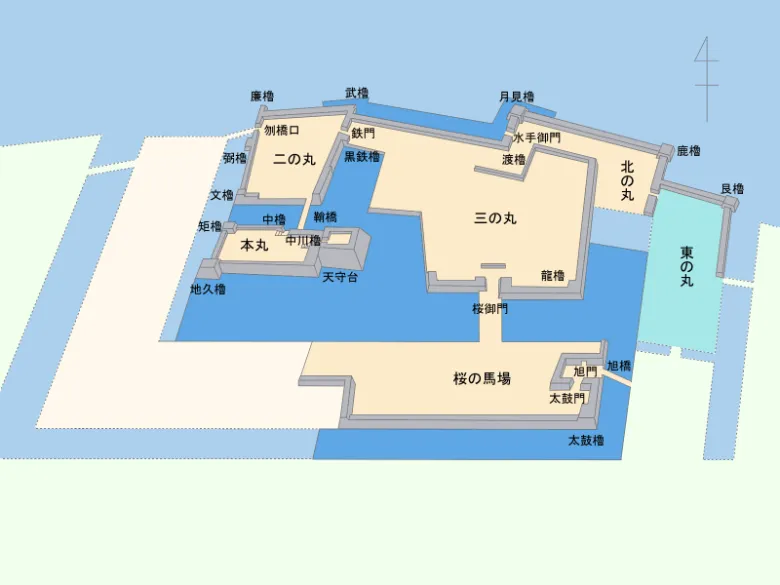

東の丸

米蔵が設置されていたことから東の丸の北半分は米蔵丸と称し、作事丸と呼ばれた南側には工事を管理する事務所のような建物があったと考えられています。

北の丸の北半分はレクザムホール、南半分は香川県立ミュージアムになっています。レクザムホールは二棟の建物で構成されており、両棟を結ぶ連絡通路は石垣を跨ぐ形で作られています。

現在は桜の馬場に位置する艮櫓が立っていた艮櫓台。

レクザムホールの建設に先立って実施された発掘調査によって、櫓台付近から海へ向かって突き出した石積の突堤が確認されました。当時この辺りは海に面していたので、櫓台や石垣を守るために築かれたのでしょう。

突堤:沖合に向けて海岸(ここでは北側石垣)と直行方向に設けられる、海岸浸食を防止するための堤防状の構造物(Wikipediaより)

東側の石垣は北側の一部のみ現存します。

レグザムホールの南には県立ミュージアムが立っており、その建設に伴う発掘調査によって東側石垣の失われた南半分が確認されました。現在は発掘された石垣の上に石材を積み足して石垣を復元し、さらに水辺を作ることで堀をイメージできるように設計されています。

まとめ:今後が楽しみな高松城

水堀と石垣、松が調和した景観は大変美しく、高松城でしか見られない遺構も少なくありません。重要文化財に指定されている四棟の櫓と門はもちろんのこと、復元された桜御門や天守台も必見です。高松城【玉藻公園】公式ウェブサイトで公開日時をご確認のうえ、櫓と門の外観だけではなく、内部まで見学されることを強くおすすめします!

桜御門の復元に引き続き、天守閣の復元計画も進められるなど、高松市は高松城の整備に非常に力を入れていることが伺えます。一人のお城好きとして、そんな高松城の今後が楽しみです。

参考

高松市公式ホームページ 最終アクセス2025年7月10日

香川県教育委員会. 1995.『県民ホール小ホール建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』

高松市教育委員会. 2007.『鉄門石垣調査・保存整備工事報告書