本記事では、境内と所蔵する文化財について詳しくご紹介します!

基本情報や見どころをまとめた前回の記事はこちら。

奈良県大和郡山市、矢田丘陵の東麓に位置する矢や田た寺でら。あじさいのお寺として有名ですが、ご本尊の地蔵菩薩や天平時代に遡ると推定される十一面観音も必見です。矢田寺はこんなところ大おお海人あまの皇[…]

境内を散策する

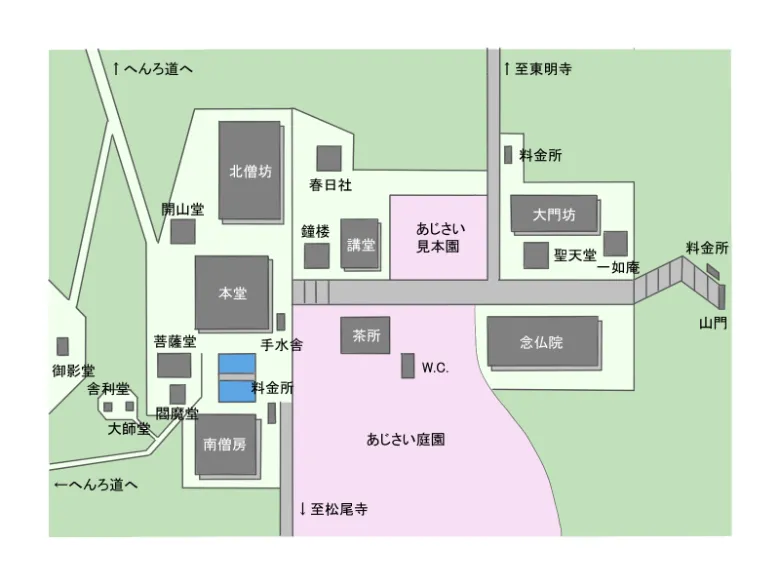

境内は以下の通りです。

アジサイが彩る境内

麓から山門までは坂道を歩いて向かうことになり、距離は短いものの最寄りのバス停(矢田寺前)から山門まではかなり急な坂道となっています。

矢田寺はお地蔵さまのお寺ですが、参道にも可愛らしいお地蔵さまがいらっしゃいました。真新しい花が供えられており、地域の方に大切にされていることが窺えます。

筆者は混雑を避けるために午前7時半頃にお詣りしましたが、既に門は開いていました。開門時間は特に定められていないため早朝からお詣りすることができますが、料金所が開くのは午前9時ですので、それより早く入山された方はお帰りの際に入山料を納めるようにしてください。

山門の先には200段あまりの石段が続きます。既に坂道を歩いたのでうんざりしてしまいそうですが、この石段を上り切れば境内です。あと一息。

石段の途中には小さなお堂があり、「カンカン地蔵」と呼ばれるお地蔵さまがお祀りされています。

本堂へ真っすぐ伸びる石畳の両側には塔頭が並び、向かって右手が「大門坊」、左手が「念仏院」です。

大門坊は華道の容眞御流の家元であり、各地より奉納された千体の地蔵尊が納められた千佛堂と茶室一如庵が立ちます。

大門坊の左手に立つ聖天堂は、かつて儒学者の熊沢蕃山が隠棲したと伝わる法光寺の本堂を移築したものです。

大門坊の向かいに位置する念仏院。寺伝によると勝宝年間(749年~757年)に智光よって開基されたと伝わり、恵心僧都作とされる阿弥陀如来をお祀りする念佛堂と十一面観世音菩薩をご本尊とする持仏堂を有します。

さらに本堂へ向かって歩を進めると、参道の右手にはあじさい見本園、左手にはあじさい庭園が広がります。平日であっても昼間は多くの参拝客で混雑しますが、この日は時間が早いこともありゆっくりとあじさいを楽しむことができました。

境内には大小さまざまな石仏が点在していますが、なかでもユニークな伝承を持つのがみそなめ地蔵(写真左端)です。

その昔、近在の農婦が自家製の味噌の味が悪くなり、困っていました。 ある夜のこと、夢の中に石のお地蔵様があらわれて、 「我にその味噌を食べさせてくれたら、良い味にしてやろう」とお告げになりました。

翌朝、矢田寺へ参って参道を見ると、夢に立たれたお地蔵様がおられたので、 早速くだんの味噌をその口許にぬったところ、家の味噌は味が直っていたそうです。

これを伝え聞いた里人たちは、新しい味噌を作ると味が良くなるようにと、 こぞってお地蔵様の口許へぬるので、誰言うとなく「みそなめ地蔵」と呼ばれるようになったのです。大門坊のホームページより

あじさい見本園左手の少し奥まったところに春日神社が鎮座します。もとは矢田寺の鎮守であり、本殿は重要文化財に指定されています。

本殿は一間社春日造、屋根は檜皮葺であり、室町時代末期の建立とみられます。

本堂と同じ鮮やかな朱色が目を引く鐘楼には鎌倉時代に鋳造された梵鐘(県指定文化財)が架けられています。

貴重な宝物が安置される大型の本堂

本堂は厨子の棟札から正徳二(1712)年に大修理が行われたことがわかっており、須弥壇や内部の虹梁、組物など室町時代のものと考えられる部材も多く使用されています。平成六年から六年間にわたって大規模な解体修理工事が行われ、現在に至ります。

方七間、本瓦葺、入母屋造のお堂であり、三間の向拝(本堂前面の張り出した部分)が附され、廻り縁が配されています。

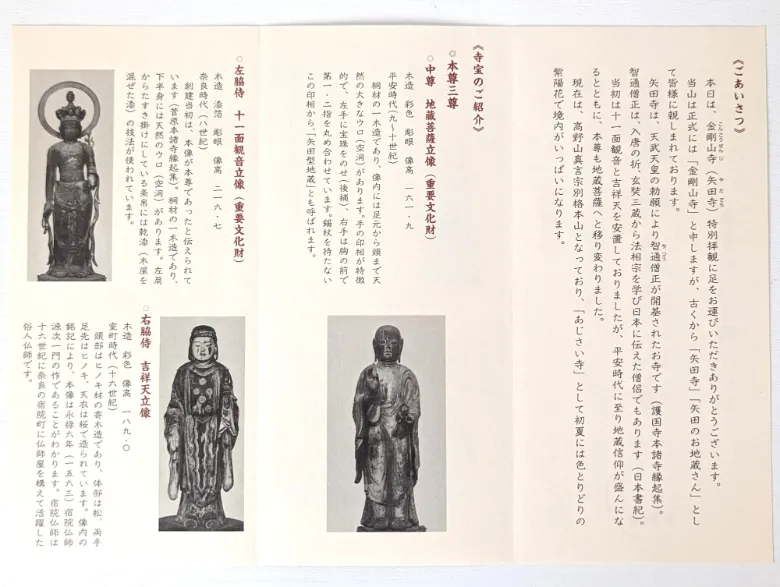

内陣の須弥壇上のご本尊と十一面観音、吉祥天が納められた厨子と二天像が安置され、後陣に阿弥陀如来とご本尊とは別の地蔵菩薩がお祀りされています。ご本尊と十一面観音については前回の記事でご紹介しましたので、本記事ではそれ以外の仏像をご紹介します。

- 吉祥天立像

木造(檜・松・桜)彩色、寄木造、像高189cm、宿院仏師作、室町時代、市指定文化財

吉祥天はご本尊の右脇侍としてお祀りされ、頭部と両手足先がヒノキ、胴体部が松、天衣が桜といったように様々な種類の木材を組み合わせて造られている点が特徴です。寺伝には創建当初から十一面観音と吉祥天が祀られていたありますが、当初の吉祥天はかつての本堂と共に焼失してしまったのでしょう。

- 二天立像

木造(榧)素地、一木造、像高約130cm、奈良時代、重要文化財

当初から古様な点が認められるとの指摘がなされていた二天像は、平成六年に実施された修理によって慶長三(1598)年の改作により当初の尊容が損なわれていたことが明らかになりました。頭部や手の一部は後補ですが、可能な限り原型に近づくよう保存修理が実施され、造立当初の姿を取り戻しました。元は唐招提寺講堂に安置されている持国天・増長天と一具として制作されたと考えられています。

- 地蔵菩薩立像

木造(檜)彩色、一木造、像高164.1cm、平安時代末期~鎌倉時代、重要文化財

後陣に安置されてる地蔵菩薩は試地蔵菩薩と呼ばれます。「こころみ」というのは本来の像の造立にあたって”ためしに”作ったという意味ですが、本像の方がご本尊よりも新しく、縁起と実際の来歴が食い違っています。印相などご本尊との類似点が多くみられる一方で、頭部の造型や全体的な厚みには差異も見られ、本像の方がより穏やかでいわゆる「お地蔵さま」といった雰囲気を感じます。

- 阿弥陀如来坐像

木造漆箔、寄木造、像高136.7cm、平安時代後期、重要文化財

定朝様の流れを汲む阿弥陀如来は、来迎印を結び、八角形の裳懸座に安座します。頭部と胴体部を十材、脚部を四材で組むという手の込んだ寄木造である点が特徴であり、穏やかで優しげな表情と優れた衣の表現が印象的です。

本堂右手にある北僧房には平安時代前期に造立された虚空蔵菩薩が伝わります。また、北僧房内でいただくことができる特製のカレーや精進料理、イラストの入ったカラフルで可愛い御朱印も魅力です。

- 虚空蔵菩薩坐像

木造(桐)彩色、一木造、像高86cm、平安時代前期、重要文化財

本像は求聞持法をもたらしたと伝えられる道慈ゆかりの像とみなされていましたが、『求聞持軌』が説く求聞持法の本尊虚空蔵菩薩とは尊容が異なります。『求聞持軌』が説く虚空蔵菩薩は左手に宝珠をいただく蓮華をとり、右手は与願印を結び、右足を外にして半跏趺坐するとされますが、北僧房の虚空蔵菩薩は左手に宝珠、右手に宝剣(持物はそれぞれ後補)を持ち、左足を踏み下げて蓮華座に坐します。こうした尊容や僅かに顔を左に向けることから、もとは三尊像の左脇侍として造立された可能性が指摘されています。

本堂を挟んで北僧房と向かい合う形で立つ南僧房には、平安時代作の毘沙門天が伝来します。

本堂の裏山には大正時代に開かれた矢田寺八十八ケ所霊場があり、四国霊場の各お寺のご本尊と弘法大師を現した石仏を矢田丘陵の自然を楽しみながら巡拝することができます。

へんろ道は1周約3.5kmと90分ほどかかりますので、へんろ道を歩かれる際には時間に余裕を持っていただくことをおすすめします。

奈良国立博物館に寄託されている文化財

最後に、矢田寺が所蔵し現在は奈良国立博物館に寄託されている文化財をご紹介します。

- 閻魔王倚像

木造彩色、寄木造、像高54.3cm、鎌倉時代、重要文化財

閻魔像は胸の前で笏を持ち、両足を下ろして椅子に座ります。閻魔像であるにもかかわらず、忿怒相ではなく穏やかな表情をしている点や一般的な閻魔像と比較して細身である点が特徴的です。両手先と笏は後補であるため当初より笏を持っていた確証はなく、本来は地獄の判官である泰山府君像であった可能性があります。

- 司録坐像

木造彩色、像高141.8cm、宿院仏師の作?、天正十(1582)年、重要文化財

司録は司命と一対で閻魔王に随待する地獄の冥官です。司録像は、左手に筆、右手に亡くなった人の罪状を書き留めるための木札を持ち、右足を踏み下げて獣皮をかけた床几に腰を下ろします。白目の部分に銀板を貼装し、瞳には金銅板が嵌め込められた目が特徴的です。現在は司録像として扱われていますが、本来は司命像であった可能性が高いと考えられています。

閻魔像と司録像は常設展示ではありませんので、公開の有無は奈良国立博物館名品展の展示案内をご参照ください。名品展は年4回展示替えが実施されているため、ご覧になりたい収蔵品がある場合はこまめにチェックされるのがおすすめです!

まとめ:あじさい以外にも魅力がたくさん

境内を彩る多種多様なあじさいはもちろんのこと、あじさいの時期に合わせて開帳されるご本尊や奈良時代に造立された十一面観音をはじめとした貴重な仏像や、気ままに過ごす可愛い猫たち、北僧房や南僧房でいただける精進料理やカレーなど、どなたがお詣りしてもお楽しみいただけるのが矢田寺だと思います。

あじさいを目当てに何処かへお出かけを計画されている方は、あじさい以外にも魅力がつまった矢田寺にお詣りしてみてはいかがでしょうか。

参考

お寺発行のパンフレット

奈良国立博物館. 2018.『なら仏像館 名品図録』奈良国立博物館

奈良国立博物館. 2022.『特別展 大安寺のすべて 展覧会図録』奈良国立博物館

大和郡山市ホームページ 最終アクセス2022年6月20日

北僧房ホームページ 最終アクセス2024年5月22日

北僧坊(月てらす)ホームページ 最終アクセス2024年5月22日

大門坊公式ホームページ 最終アクセス2024年5月22日

念仏院公式ホームページ 最終アクセス2024年5月22日