兵庫県丹波市、岡本の町にひっそりと佇む岡本薬師堂。

2025年4月6日・7日には三十年に一度の御開帳が実施されました。

岡本薬師堂はこんなところ

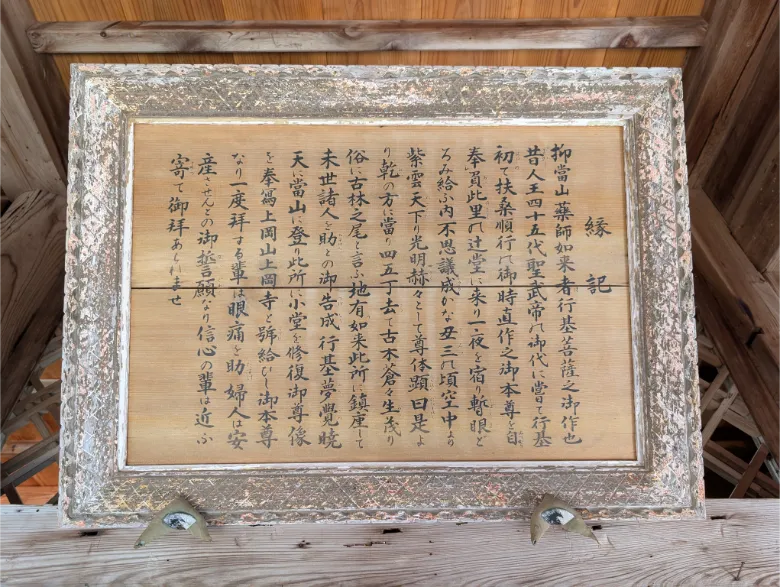

薬師堂や薬師如来に纏わる文献資料は一つも残っていないそうですが、地元の伝承を書き残したらしい縁起が一枚残されています。

縁起によると、薬師如来は行基菩薩の作であり、ある時行基が像を背負ってこの地を訪れて一夜を過ごしました。その夢枕に神人が現れて「末世まで民衆を助けよ」と告げ、その命により上岡山上岡寺を開基したそうです。

(お寺発行の栞より)

岡本薬師堂は地域の方々によって管理されており、この度の御開帳も地域の皆様の周到な準備のもと行われました。

薬師如来は三十年に一度開帳される厳重秘仏であり、近年では2017年に兵庫県立歴史博物館にて開催された「ひょうごの美ほとけ ―五国を照らす仏像―」以来八年ぶりの公開となりました。

穏やかな春の日の御開帳

三十年に一度の御開帳を祝うかのように、満開の桜が参道を彩っていました。

境内の中心には本堂が西面して立ち、その右手に収蔵庫が、左手に庫裏が鎮座します。

薬師堂は延宝七(1679)年に建立され、近年では平成二十九年に自治会によって修理が施されました。

お堂は前方一間を吹き放しますが、その欄間には波打ったような特徴的な形状をした弓連子、あるいは波連子と呼ばれる格子があしらわれています。

堂内には立派な宮殿が備え付けられており、薬師如来が収められています。また、両脇には江戸期の作と想定される十二神将がお祀りされ、薬師如来を守護します。

- 薬師如来坐像

木造(檜)彩色、割矧造、像高83.8cm、平安時代後期(十二世紀)、重要文化財

薬師如来に関する文献などは残されておらず、その経歴については謎に包まれています。地元の伝承を書き写したと思われる縁起には行基作との記述が見られる薬師如来ですが、丸みのある穏やかな面相や極めて薄く刻まれた衣文などは典型的な定朝様の特徴であり、平安時代後期の作であることは明らかです。元々この辺りのお堂にお祀りされていたのか、それとも何らかの事情によっていずれかの土地から運ばれてきたのか、その伝来に関しては興味が尽きません。

平成二十九年の本堂修理の折に市内の博物館へ一時的に移され、兵庫県立歴史博物館にて開催された「ひょうごの美ほとけ ―五国を照らす仏像―」にも出展されました。そのときにも簡単な調査は行われているでしょうが、今後解体修理などに伴う本格的な調査が行われることで発願主や造立の経緯などが明らかになるかもしれません。

目や唇、螺髪などの後補の彩色以外は現状素地をあらわしますが、左脚部には僅かに金箔が残り、かつては衣装に漆箔が施されていたことが伺えます。

文様の墨線が残る板光背や正面に当初の蓮弁が残る台座などがよく残ることから、本像がいかに地域で大切にされてきたかが伺えます。

まとめ

地域の住民たちが守る定朝様を表す穏やかな薬師如来がお祀りされる岡本薬師堂。次回の御開帳は2055年の予定ですが、次回もぜひ訪れたいと思うような大変温かな雰囲気に包まれた御開帳でした。

公共交通機関でお詣りされる場合は「谷川駅」から徒歩25分ほどです。また、門前には計10台ほど駐車可能なスペースがありますが、そこへ至る道路は地元の方の生活路であり、大変狭いため充分ご注意ください。

基本情報

- 正式名称

岡本薬師堂 - 所在地

兵庫県丹波市山南町岡本669 - 指定文化財

重要文化財(木造薬師如来坐像) - アクセス

JR福知山線「谷川駅」より徒歩1.8km/約25分 - 駐車場

境内前にあり/約10台/無料 - 拝観時間

境内自由 - 拝観料

志納 - 御朱印

無 - 所要時間

約10分

参考

お寺発行の栞

神戸佳文. 2023.『ひょうごの仏像探訪』 神戸新聞総合出版センター