京都府木津川市、奈良市との境にほど近い山間部に位置する岩船寺。

丈六の阿弥陀如来や優美な普賢菩薩、三重塔をはじめとする数多くの文化財を有し、季節の花が境内を彩る「花の寺」です。

岩船寺はこんなところ

『岩船寺縁起』によると、聖武天皇が善根寺(現奈良市東鳴川町)に籠居していた行基に命じてこの地に阿弥陀堂を建立させたのが岩船寺の始まりと伝わります。さらに、弘法大師とその甥智泉大徳が伝法灌頂を修し、大同元(806)年に灌頂堂として新たに報恩院を建立します。その後、弘仁四(822)年に伽藍が整備され寺号も岩船寺と改めました。

最盛期には三十九坊を誇った伽藍は承久の乱(1221年)と応長元(1331)年のニ度の兵火によってそのほとんどを焼失しましたが、江戸時代に徳川家康や秀忠らの寄進によってお堂と仏像の修復を果たしました。

(お寺発行の冊子より)

岩船寺が位置する木津川市の東南部は当尾の里と呼ばれ、南都仏教の影響を色濃く受けた地域であり、数多くの石仏が点在することで知られています。本堂と三重塔を中心とする境内は四季折々の花に彩られ、とりわけあじさいのお寺として有名です。

また境内西側の高台にはかつて岩船寺の鎮守であった白山神社が鎮座します。

境内を散策する

多彩な石仏と石造物

門前にはこの地域でよく見られる野菜の無人販売所があります。地元で収穫された野菜を手頃な価格で購入することができますので、ぜひ覗いてみてください。

山門の手前にある箱状の石造物は石風呂とされ、鎌倉時代に作られたようです。かつてこの辺りで疫病が流行した際に無病息災のために身体を清めたとも、僧たちが身を清める際に使用されたとも伝わり、寺号の岩船寺はこの石風呂に由来するとも言われます。

駐車場やバス停は山門からすぐのところにあり、境内もコンパクトなため気軽にお詣りできる点も岩船寺の魅力の一つでしょう。

草木が多い境内ですが、雑多な印象はなく、筆者が訪れた7月も手入れが行き届いた状態でした。

境内に入ってすぐ左手には五輪塔と厄除け地蔵菩薩、石室不動明王が並びます。

石室不動明王とは二本の角柱石の上に寄棟造の石の屋根を渡した石室で覆われた不動明王のことで、「応長二(1312)年」と「願主盛現」の銘文が残されています。

盛現という塔頭湯屋坊の僧侶が重い眼病にかかって苦しんでいましたが、夢に現れた不動明王に加護を願って眼病平癒の厳しい修行を行いました。すると、加護あって眼病は平癒し、その恩に報いるため盛現が石室不動明王を建立したと伝わります。

厄除け地蔵菩薩も鎌倉時代に造立され、現在でも三月初午日には厄除け大護摩供が厳修されます。

五輪塔は東大寺別当平智僧都の墓と伝わり、昭和初期に近くの墓地からここ岩船寺へ移されました。

阿字池の畔に立つ十三重石塔は、妙空僧正によって正和三(1314)年に創建されたと伝わります。

高さは5.5mで、初重の四面には金剛界四仏の梵字、ウン(阿弥陀如来)・タラク(宝生如来)・キリク(阿弥陀如来)・アク(不空成就如来)が刻まれています。昭和期に修理された際には、軸石の窪みの中から水晶製の五輪舎利塔が発見されました。

重量感たっぷりの丈六仏と女性らしさを感じる普賢菩薩

江戸末期に建立された仮本堂の老朽化に伴い、昭和六十三(1988)年に現在の本堂が再建されました。

花のお寺らしく縁側には可愛らしいお花が飾り付けられていました。

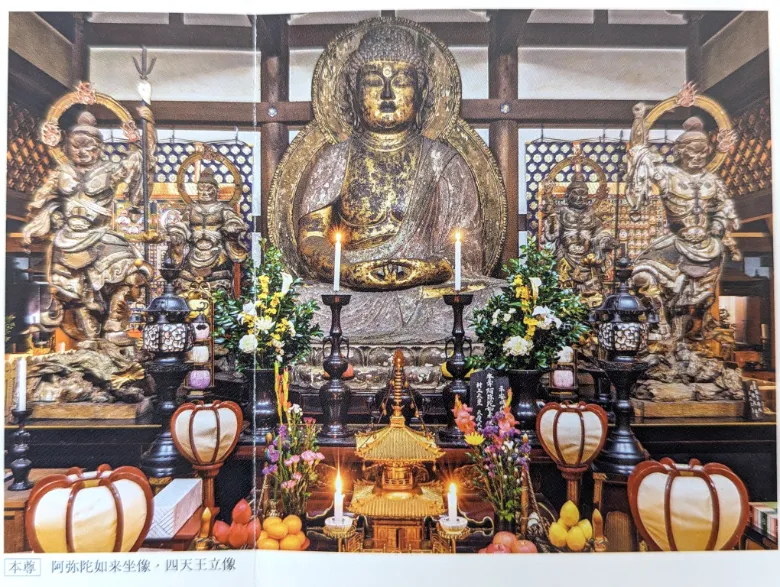

堂内中央の須弥壇上にご本尊の阿弥陀如来と四天王がお祀りされ、普賢菩薩をはじめとするその他の仏像は後陣に安置されています。

- 阿弥陀如来坐像

木造(欅)漆箔・彩色、一木造、像高284cm、平安時代(十世紀)、重要文化財 - 四天王立像

木造(檜)彩色、寄木造、像高約160cm、平安時代、府指定文化財

ご本尊は単独で祀られる現存最古の阿弥陀如来であり、十一世紀以降に広がりを見せる阿弥陀信仰の先駆け的存在です。調査の際に胎内から「○○九年丙午九月二日」という銘文が発見されており、元号は判別できないものの、〇〇九年が干支の丙午に当たる年は天慶九(946)年しか存在しないことから、946年に造立されたと考えられています。

像高3mに迫る大きな丈六仏でありながらその主要部は一木から彫り出されており、ずっしりとした重厚感に溢れ、丸みのある造形が特徴的です。現在は掠れてしまっているため写真では確認できませんが、身に纏う衣には朱の彩色が僅かに残ります。

- 普賢菩薩騎象像

木造(楠)彩色・截金、一木造、像高39cm、総高約90cm、平安時代(十一世紀)、重要文化財

『岩船寺縁起』によると、元は報恩院のご本尊であったと伝わります。普賢菩薩は文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍としてお祀りされることが一般的ですが、平安後期の法華経信仰の高まりとともに、その最終章「普賢菩薩勧発品」を典拠として独尊でも多く造立されるようになりました。

少し微笑みを湛えたような大変穏やかな表情をしており、流麗で細身の像容は女性的な印象が感じられる仏さまです。かつては三重塔にお祀りされていましたが、現在は南北朝時代に作られた色鮮やかな厨子に収められ、本堂の左奥に安置されています。

あじさいと三重塔

阿字池南側の高台に立つ三重塔は青々とした木々やあじさいと相まって美しい景観を織りなします。桁刻銘から嘉吉二(1442)年の建立とされ、高さは20.5mです。

三重塔は建立から既に600年近く経過していますが、平成十二(2000)年に実施された保存修理によって鮮やかな朱色が蘇りました。

初層は高欄のない廻り縁が配され、中央間を板唐戸、両脇間を連子窓とし、三間ともに中備えとして間斗束があしらわれています。

また、地面との間には水はけをよくし、基礎を保護することを目的とした亀腹が設けられています。

初層内陣の須弥壇上には来迎壁がお祀りされ、板戸や板壁には壁画が復元されています。通常は閉扉されており拝観することはできませんが、10月~11月の毎週土日と祝日に限り開扉されます。

軒裏は地垂木と飛燕垂木がともに角形の二軒繁垂木となっており、三層ともに組物は尾垂木三手先です。

二層目と三層目は高欄附きの廻り縁が配され、中央間を吹き抜け、両脇間を板壁とし、中央間にのみ中備えとして間斗束があしらあれています。

やや距離があるため少し見えにくいですが、ユニークな表情をした天邪鬼が四隅の垂木を支えていますのでお詣りの際は目を凝らしてみてください。

岩船寺の鎮守社として建立された白山神社

寺伝によると、勝宝元(749)年に孝謙天皇の宣下によって柿本人麻呂が岩船寺の鎮守社として白山神を勧請し、その後行基が遷宮したと伝わります。かつては岩船寺の鎮守社でしたが、現在は岩船地区の氏神としてお祀りされています。

白山神社には二棟の社殿が立ち、左が白山神社本殿(重要文化財)、右が摂社春日神社です。

両社殿はともに一間社春日造で、屋根は檜皮葺です。一見すると左側に立つ色鮮やかな本殿の方が新しく思えますが、本殿が室町時代に、春日神社が江戸中期頃に建立されました。

毎年十月十六日の秋祭りでは、江戸時代に伊勢講により伊勢神宮へ集団で踊りながら参宮した「おかげ参り」の名残ともいわれている「おかげ踊り」が奉納されます。

まとめ

重量感たっぷりの阿弥陀如来や女性的な普賢菩薩をはじめとする多数の仏像や三重塔、様々な石仏や石造物など見どころの多い岩船寺。また、あじさいをはじめとする季節の花もぜひお楽しみください。

公共交通機関でお越しの場合は、「JR加茂駅」からコミュニティバス「当尾線」で「岩船寺」下車、徒歩すぐです。加茂駅方面からの道は特に狭く、時間によっては路線バスとすれ違うこともあるため、お車でお越しの方は充分ご注意ください。

岩船寺の周辺にはたくさんの石仏が点在しますので、石仏を散策しながら近くの浄瑠璃寺まで歩いて向かうのもおすすめです。

京都府木津川市、奈良市との境にほど近い山間部に位置する浄瑠璃寺。平安期のものとしては唯一の現存例である九体阿弥陀如来がお祀りされています。浄瑠璃寺はこんなところ「浄瑠璃寺流る記きの事こと」によると[…]

基本情報

- 正式名称

高雄山岩船寺 - 所在地

京都府木津川市加茂町岩船上ノ門43 - 宗派

真言律宗 - アクセス

JR関西本線「加茂駅」からコミュニティバス「当尾線」で「岩船寺」下車、徒歩すぐ

(バスは8時台から15時台まで1日8本) - 駐車場

2箇所計約50台/300円 - 拝観時間

拝観時間 3月~11月 8時30分~17時 12月~2月 9時~16時 - 拝観料

区分 一般 団体(30人以上) 大人 500円(300円) 400円 中高生 400円(200円) 300円 小学生 200円(100円) 100円 ※カッコ内は障がい者割引料金(本人および介護者1名が割引対象)

- 特別公開日

日時 秘仏特別公開 1月1日~1月15日・4月1日~5月31日・10月1日~11月30日 秘宝特別公開 10月1日~11月30日 三重塔初層特別公開 10月・11月の毎週土日祝 - 御朱印

可/本堂にて - 所要時間

約30分

参考

お寺発行のパンフレット・冊子

京都南山城古寺の会. 2014年. 『古寺巡礼 京都南山城の仏たち』東京美術

奈良国立博物館. 2023.『特別展 聖地南山城 展覧会図録』奈良国立博物館