奈良県奈良市、ならまちの西の外れに位置する伝香寺(でんこうじ)。

「はだか地蔵」と呼ばれる衣装を纏ったお地蔵さまや「散り椿」を詳しくご紹介します!

伝香寺はこんなところ

ならまちの西のはずれに位置する小川町、通称「やすらぎの道」に面して立つ伝香寺。寺伝によると、宝亀年間(770年~780年)に鑑真大和上の高弟思託律師によって、前身となる実円寺が創建されたと伝わります。その後、芳秀尼が若くして亡くなった子筒井順慶の菩提を弔うため、天正十三(1585)年に古額を改め伝香寺として再興しました。

伝香寺という寺号には香華が絶えないようにという芳秀尼の願いが込められています。

(お寺発行の栞より)

毎年3月12日と7月23日には本堂が開扉され、7月23日の地蔵会ではお地蔵さまの衣の着せ替えが行われます。

境内を散策する

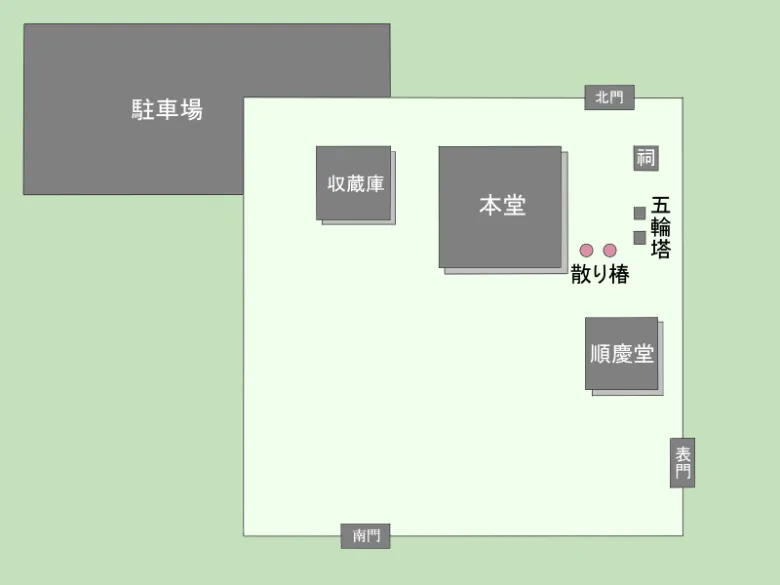

境内は以下の通りです。

たくさんの石仏と石造物

やすらぎの道に面して立つ表門は本瓦葺、切妻造の棟門であり、市内では数少ない桃山時代の建築です。

北門の受付で拝観のお願いをすると、収蔵庫を開扉いただけます。

境内には三棟のお堂が立ち、たくさんの石仏と石造物が点在します。

左手の小さな祠には鎮守である市守長者の弁財天がお祀りされています。

祠の横に立つ二基の五輪塔はそれぞれ筒井家(右側)、筒井定次・秀子夫妻とその息子順定(左側)を供養したものです。

左奥に鎮座する地輪は元の定次の五輪塔ですが、定次は大坂冬の陣において豊臣家と内通した罪によって切腹させられたという背景があるため名前は刻まれていません。

参道を挟んだ反対側には芳秀尼の墓塔がひっそりと佇みます。

東大寺(開山堂)の「糊こぼし椿」・白毫寺の「五色椿」と並んで、奈良三名椿の一つに数えられる「散り椿」。芳秀尼によって植樹された初代散り椿は枯死してしまいましたが、現在は三代目(左)と四代目(右)が花を咲かせます。

一般的な椿の花はポトリと落ちますが、伝香寺の椿は桜のように一枚ずつ花びらが散り落ちます。この散り様が散り椿という名の由来であり、また武士の潔さになぞらえて「武士椿」とも呼ばれています。

順慶堂には真新しい筒井順慶像が安置されています。

筒井順慶というと、山崎の戦いにおいて秀吉と光秀のいずれに味方するかその態度をはっきりさせなかったという逸話が有名です。しかし、この逸話は筒井家の復興を恐れた江戸幕府が流布したプロパガンダで、実際は順慶が洞ヶ峠に出陣することはなく大和郡山城の守備に徹していたとの説明書きがなされていました。

桃山様式の端正な本堂と試の釈迦如来

天正十三(1585)年に建立された本堂は方三間、本瓦葺、寄棟造のお堂であり、正面三間を蔀戸、両側面は前方二間を引き戸、後方一間を塗壁とします。

組物は大斗肘木、中備えとして花肘木があしらわれており、虹梁の意匠などの一部を除き、ほぼ和様をあらわします。

堂内の須弥壇上にはご本尊の釈迦如来がお祀りされています。

- 釈迦如来坐像

木造(檜)漆箔・金泥・玉眼、寄木造、像高60.6cm、天正十三(1585)年、宗貞作、市指定文化財

作者の宗貞は方広寺大仏や金峯山寺蔵王権現像を手掛けた下御門仏師であり、本像は方広寺大仏の試の像として作られたそうです。小柄な像ではありますが、滑らかな彫口やよく均整のとれた造形からは宗貞の技量のほどが伺えます。

本堂の向かって左手に立つ石仏は由留木地蔵と称し、永正十二(1515)年に造立されました。

可愛らしい衣装を纏ったはだか地蔵

「はだか地蔵」は本堂の西側に立つ収蔵庫に安置されており、明るい照明のもと間近で拝観することができます。

- 地蔵菩薩立像

木造(檜)彩色、割矧造、像高97.3cm、安貞二(1228)年、重要文化財

元は興福寺延寿院のご本尊であり、現在は客仏として伝香寺にお祀りされている地蔵菩薩。布帛の衣装を纏った衣装を彫刻しない裸形像であることから「はだか地蔵」と呼ばれています。

像内には十一面観音立像などの納入品も確認されており、造象願文からは春日社の本地仏であることが判明しました。こうした由来から「春日地蔵」とも呼ばれます。

端正な顔立ちと凛とした佇まいが印象的な仏像であり、現在でも年に一度、7月23日の地蔵会において衣装が新調されます。

衣装の色は毎年異なり、二年前に筆者がお詣りしたときは橙色の衣装を身に纏っていました。

- 南無仏太子像

木造(檜)彩色、寄木造、像高70.5cm、嘉元二(1304)年、舜慶作、県指定文化財 - 弘法大師坐像

木造彩色、像高40cmほど - 筒井家伝来仏舎利

厨子の左右には島左近が奉納したと伝えられる南無仏太子像と弘法大師像が安置されています。島左近は石田三成の家臣として有名ですが、大和国出身で当初は筒井家の家臣でした。

まとめ

はだか地蔵尊や端正な造りの本堂、散り椿などコンパクトなお寺ながらも見どころが多い伝香寺。椿の時期(例年3月上旬~4月上旬)や地蔵会(7月23日)にお詣りされるのがおすすめです。

最寄り駅の「近鉄奈良駅」と「JR奈良駅」からは徒歩10分ほどとアクセスは良好であり、東大寺や興福寺、ならまちのお寺巡りの際にぜひ立ち寄ってみてください。

基本情報

- 正式名称

伝香寺(山号なし) - 所在地

奈良県奈良市小川町24 - 宗派

律宗 - 指定文化財

重要文化財(本堂、木造地蔵菩薩立像)

県指定文化財(表門、木造南無仏太子像)

市指定文化財(木造釈迦如来坐像、絹本著色筒井順慶像) - アクセス

- 近鉄奈良線「近鉄奈良駅」から400m/徒歩約5分

- JR関西本線「奈良駅」から650m/徒歩約8分

- 駐車場

境内横にあり/20台/1時間300円 - 拝観時間

9:00~17:00 - 拝観料

300円(椿の時期のみ400円)

例年の開花時期は3月上旬~4月上旬 - 御朱印

可/受付にて - 所要時間

約15分

参考

お寺発行の栞

伝香寺公式ホームページ 最終アクセス2024年7月14日