奈良県天理市、春日山の麓から三輪山の麓を結ぶ山辺の道の中ほどに佇む長岳寺。

紅葉やつつじが魅力的な花の寺であり、鎌倉新様式をいちはやく取り入れた阿弥陀三尊像をお祀りします。

長岳寺はこんなところ

寺伝によると、淳和天皇の勅願により天長元(824)年に弘法大師が大和神社の神宮寺として創建したと伝わります。最盛期には五重塔や経蔵をはじめとする多数のお堂が立ち並び、塔頭四十八ヶ坊、衆徒300人以上を数えたものの、応仁の乱や文亀三(1502)年の兵火によって多くのお堂を焼失しました。

羽柴秀吉の治世下では寺領を失うなど衰退の一途をたどりますが、徳川家康の寄進によって再興を果たし、以降は朱印地として保護されました。

(お寺発行の栞・現地案内板より)

春日山の麓から三輪山の麓まで山麓に沿ってつづく古道を山辺の道と称しますが、長岳寺は山辺の道のちょうど中間あたりのどかな田園地帯に位置します。境内には本堂や楼門、庫裏が立ち、お寺から東方約1kmのところには五智堂があります。つつじや紅葉が見頃を迎える時期は多くの参拝客で賑わいますので、建築や仏像をじっくりご覧になりたい方は早い時間帯にお詣りされるか花の季節を避けることをおすすめします。

境内を散策する

国内最古の鐘楼門

山辺の道から長岳寺へは参道が伸びており、その入口に立つのは簡素な造りの大門です。

参道には玉砂利が敷かれ、両側には平戸つつじの生垣が続きます。

境内入口に立つ楼門は上層に鐘を吊った遺構があることから鐘楼門と称されます。寺伝によると天長二(825)年の弘法大師創建以来の建築であると伝わりますが、下層部に木鼻などの様式が見られることから鎌倉時代~室町時代に手が加えられていると推察されます。

ちなみに、文化庁のデータベースでは上層の建立年代が1086年~1184年、下層の建立年代が1573年~1614年となっています。

一間一戸、杮葺、入母屋造であり、上層は桁行三間・梁間二間として扉や連子窓は設けずに吹き放し、高欄を附します。

軒裏は地垂木と飛燕垂木がともに角形の二軒繁垂木となっており、組物は両層とも出三斗です。

紅葉が彩る美しい境内

長岳寺の魅力の一つである紅葉。本記事では紅葉が見頃を迎えた12月初旬の境内の様子をいくつか掲載します。

早朝に撮影したため紅葉の発色がいまひとつですが、太陽が紅葉を照らす時間帯であればより美しい景観をお楽しみいただけます。

最後に境内東側の高台に鎮座する石棺仏をご紹介します。

2mにも及ぶ巨大な石棺に弥勒菩薩が刻まれており、石棺はお寺の周辺に点在するいずれかの古墳から持ち込まれたのでしょう。

鎌倉新様式の阿弥陀三尊像

本堂は天明三(1783)年に再建され、阿弥陀三尊像をはじめとするたくさんの仏像が安置されています。

前方一間の外陣を吹き放しとする古風な様式ですが、外陣の天井に注目したいポイントがあります。

戦国時代にこの辺りを支配していた豪族十市氏が松永久秀に攻められました。その折は長岳寺の境内でも戦乱があり、斬られた十市方の武将が血だらけとなって縁側から本堂へ逃げ込み息絶えたそうです。

その武将の血の足跡がついた縁側の板を天井に張り替えといい、現在でも足跡を確認することができます。

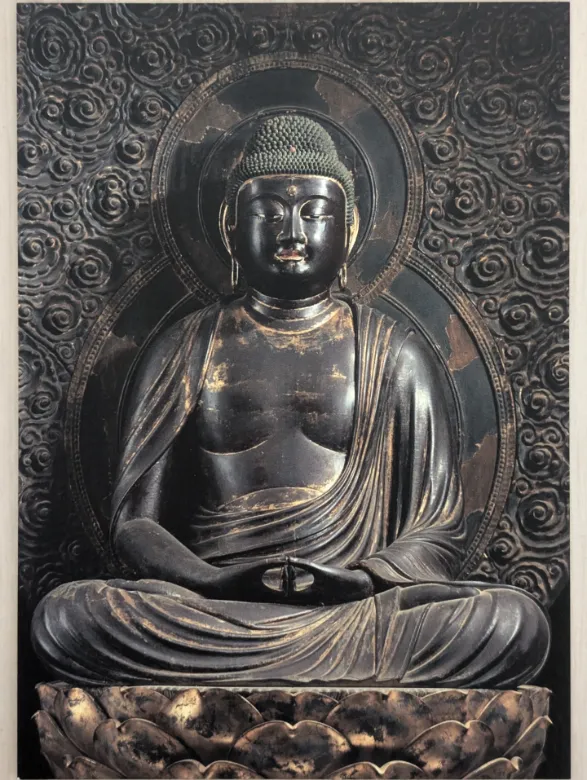

- 阿弥如来坐像および両脇侍坐像

木造漆箔・玉眼、寄木造、像高143.0cm(阿弥陀)・106.5cm(観音)・107.8cm(勢至)、任平元(1151)年、重要文化財

阿弥陀如来と勢至菩薩の像内に記された墨書銘から、仁名元年飛月に像を作り始めたこと、憲幸という僧侶が願主であったことが明らかになっています。定朝様という穏やかな様式が主流であった十二世紀中頃においていち早く鎌倉様式が先取りされており、造立年代がはっきりしている仏像の中では玉眼が嵌入された最古の作例であること、肉付きがよい造形や丸みのある衣文といった特徴が見られます。

奈良時代彫刻にならった表現も要所に取り入れられており、両脇侍の片足を踏み下げる座り方や手の構えが左右対称ではなく同じであること、両脇侍の頭部を中尊側に僅かに傾ける姿勢などは興福院(奈良県奈良市)の阿弥陀三尊像との類似性が認められます。

また、大変複雑な用材の用い方をした寄木造りの技法で造られており、主要材の間に複数の小材を挟んでいたり、両脇侍では頭部と胴体部の接合に筒状の材を用いていたりする点がきわめて珍しいといえるでしょう。

(以上 『特別展 運慶 展覧会図録』 より)

- 多聞天・増長天立像

木造彩色、寄木造、像高185cm(多聞天)・187cm(増長天)、藤原時代、重要文化財

動勢をあまり示さず、穏やかな像容は平安時代後期の天部像の特色をよく表し、全身に彩色がよく残ります。

書院造の様式を伝える旧地蔵院

かつて存在した四十八ヶ坊のうち唯一残った塔頭がこちらの旧地蔵院であり、入山受付を入ってすぐ左手に表門があります。

昭和の解体修理の折に発見された棟札より、庫裏は寛永七(1630)年に建立された地蔵院であることが、隣接する持仏堂も同様に寛永八年に建立された地蔵院本堂であることが明らかとなりました。

玄関と持仏堂の屋根は檜皮葺ですが、庫裏は杉皮を用いた大和葺とします。

現在の庫裏は江戸時代初期に再建されたものですが、建築様式は室町時代の書院造を踏襲しています。

庫裏の前面にはコンパクトながら美しい庭園がしつらえられており、築山に植わる松は樹齢四百年にもなるそうです。

持仏堂には普賢延命菩薩がお祀りされています。普賢延命菩薩は密教系の菩薩像ですが、真言系と天台系で像容が異なると以前お詣りした松尾寺(京都府舞鶴市)のお寺の方に伺いました。

真言系は二十臂像で菩薩が坐す蓮華座を四頭の白象が戴く一方で、天台系は二臂像であり、三つの頭を持つ単独の像が蓮華座を戴くと仰っていました。そもそも普賢延命菩薩を拝する機会は限られますが、ご覧になった際にはこうした違いにも注目してみてはいかがでしょうか。

不思議な建築 五智堂

長岳寺から東へ1kmほど離れた飛地境内に五智堂という不思議な姿のお堂がぽつんと立っています。

鎌倉時代末期に建立されたと考えられる方一間の小さな建築であり、その形状から傘堂や真面堂とも呼称されます。

心中には欅材を用い、その四方には受木を設けて梵字が記された額を掲げています。

額の梵字は南に宝生如来、北に不空成就如来、東に阿閦如来、西に無量寿如来を表し、心中を大日如来に見立てています。

(現地案内板より)

まとめ

鎌倉新様式の先駆けとなる表現を多数取り入れた阿弥陀三尊像がお祀りされ、つつじや紅葉など季節の花が境内を彩る長岳寺。楼門や五智堂など珍しい様式の建築や巨大な地獄絵図も見どころです。

公共交通機関をご利用の場合は、「柳本駅」から20分ほど歩く、あるいは天理駅と大和小泉駅を結ぶバスに乗車のうえ「柳本」で下車、徒歩5分ほどです。

基本情報

- 正式名称

釜ノ口山長岳寺 - 所在地

奈良県天理市柳本508 - 宗派

高野山真言宗 - 指定文化財

重要文化財(楼門、五智堂、旧地蔵院本堂・庫裏、木造阿弥陀如来両脇侍像、木造増長天・多聞天立像)

県指定文化財(大師堂、紙本著色六道図) - アクセス

- JR桜井線「柳本駅」より徒歩約20分

- JR桜井線・近鉄天理線「天理駅」より奈良交通バス62系統「桜井駅北口」行きで「上長岡」下車、徒歩約5分

- JR桜井線・近鉄大阪線「桜井駅」より奈良交通バス62系統「天理駅」行きで「上長岡」下車、徒歩約5分

- 駐車場

境内前にあり/約20台/無料 - 拝観時間

9:00-17:00 - 拝観料

区分 一般 大人 400円 大学生・高校生 350円 中学生 300円 小学生 250円 ※団体(30名以上)は50円引き

- 御朱印

可/受付にて - 所要時間

約30分

参考

お寺発行の栞

東京国立博物館. 2017.『特別展 運慶 展覧会図録』東京国立博物館

長岳寺のホームページ 最終アクセス2025年1月12日

天理市のホームページ 最終アクセス2025年1月12日

天理市観光協会のホームページ 最終アクセス2025年1月12日