本記事では、明石城の三の丸と織田家長屋門について詳しくご紹介します!

基本情報や見どころをまとめた前回の記事はこちら。

兵庫県明石市、明石駅の目の前に位置する明石城。市街地にもかかわらず、二つの櫓や主郭部の石垣をはじめとする遺構が良好に残ります。明石城はこんなところ明石城は、信濃松本から船上ふなげ城(現明石市新明[…]

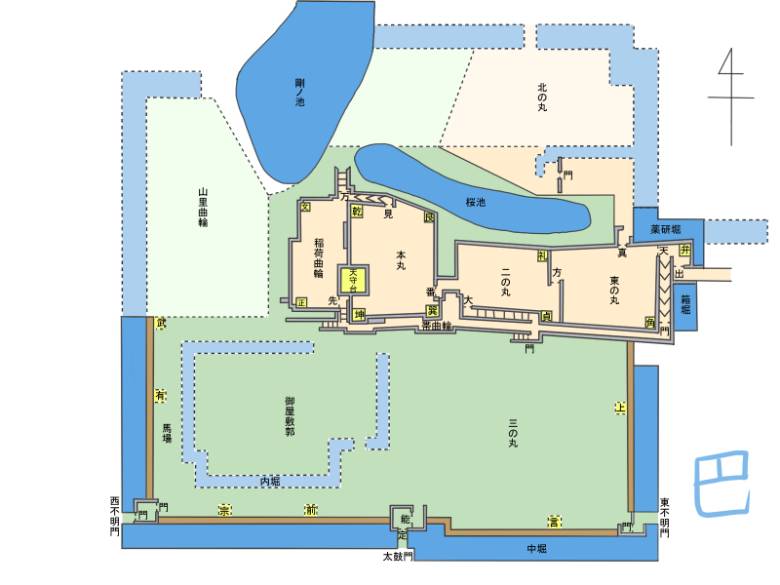

三の丸

城の南側に位置する三の丸は三方を土塁と水堀で囲まれており、東・西・南に石垣で固められた枡形虎口が配されています。

かつては三の丸の西側に内堀で囲まれた御屋敷郭がありましたが、内堀は埋め立てられて野球場と駐車場になっていています。

太鼓門

駅近のお城は少なくありませんが、明石城は特に駅から近く駅の目の前に水堀が広がっています。

季節を問わず満々と水を湛える水堀は、最も広いところで20m以上にも及びます。

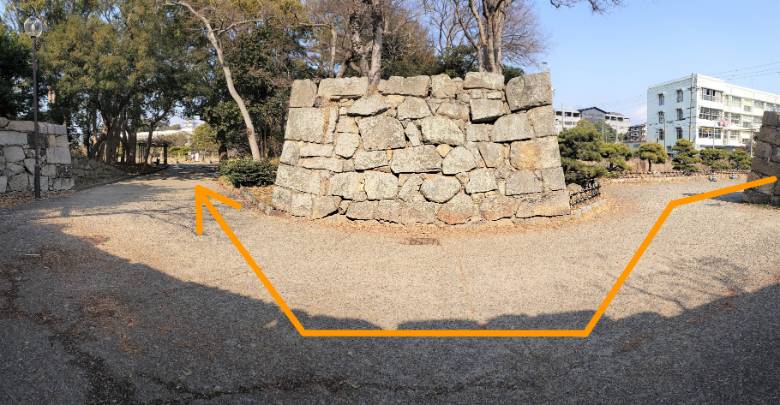

こちらが城の大手にあたる太鼓門で、三の丸の内側に設けられた内桝形になっています。太鼓門というのは桝形を構成する二つの門の総称で、そのうち一つの門に時を告げる太鼓が備え付けられていたことがその由来。

三の丸の大部分は土塁と水堀で囲まれていますが、門付近のみ石垣が使われています。

枡形の正面に「定ノ門(高麗門)」、桝形を直角に曲がったところに「能ノ門(櫓門)」がありました。

また、かつては現在のような土橋ではなく「太鼓門橋」という木橋が架かっていたそう。

二つの門の間に方形の空間を設けることで、直角に曲がらないと城内へ侵入できない構造にするとともに、多方向から寄せ手を攻撃することが可能になります。

現在は明石公園の正面入口で往来の多い場所ですが、石垣を壊すことなく残してくれているのは嬉しい。

桝形内部の階段状の石垣は雁木といい、石垣を昇降するために設けられたもの。

三の丸は広場になっていて遺構は残っていませんが、巽櫓と坤櫓がよく見えます。

三の丸の東側には、山里曲輪に宮本武蔵が作庭した庭を再現した「武蔵の庭」が。初代藩主小笠原忠政に招かれた宮本武蔵は、明石の町割りや城内の作庭を担当したといいます(明石公園公式ホームページより)。

東の丸から三の丸を見下したところ。直線状に連なる木々の内側が三の丸になります。

東不明門

東不明門は三の丸の外側に飛び出す形で作られた外枡形。かつては木橋で結ばれていた太鼓門と異なり、東・西不明門は往時から土橋で結ばれていたようです。

南堀とは雰囲気の異なる葦が茂った東堀。

正保絵図によると桝形の手前には門がなく、奥に櫓門があったようです。

櫓門に昇降するための階段(武者走り)が。

東不明門も通路を二度折り曲げる構造になっています。

西不明門

協会駐車場の入口になっている西不明門ですが、枡形を構成する石垣はしっかり残っています。

二つの門を直角に配していた太鼓門とは異なり、手前の高麗門に対して奥の櫓門を左にずらして平行に配していました。

桝形を内から見たところ。右側の石垣の脇から石垣上に上ることができます。

石垣上からは、枡形の構造をより立体的に捉えることができます。

織田家長屋門

織田家長屋門は南堀前の道路を渡ったところ、西不明門の近くにあります。長屋門に附随する土塀も当時のもの。

長屋門は本瓦葺、切妻造であり、江戸時代初期の建造で船上城からの移築と伝わります(現地案内板より)。ちなみに、織田は「おだ」ではなく「おた」と読みます。

次の記事では、二つの櫓と帯曲輪について詳しくご紹介します。

本記事では、明石城の二つの櫓と帯曲輪~東の丸外枡形について詳しく紹介します!前回までの記事はこちら。[sitecard subtitle=前回の記事① url=/akashi-castle-1 target=][…]